【第12回】“共生社会”を支えるのは、女性の声と力かもしれない

『女性の自立は社会の未来を変える 〜機運醸成の時代に生きる私たちへ〜』

誰もが生きやすい社会。

違いを認め合いながら、支え合える社会。

そうした「共生社会」は、理想論ではなく、今こそ本気で目指すべき社会のカタチではないでしょうか。

そして私は、その鍵を握っているのは、女性の声と自立の力だと思っています。

■競争社会から、共生社会へ■

これまでの社会は、“正解”を目指す働き方、“勝ち抜くこと”に価値が置かれる構造でした。

でも、そこで苦しんできた人も多い。

特に女性たちは、「頑張っても報われない」「求められる役割が多すぎる」と疲弊してきました。

だからこそ、女性の自立が広がることは、「強い人がもっと強くなる」社会ではなく、「それぞれの人が、それぞれの形で生きられる」社会へ、静かに舵を切ることになるのだと思います。

■女性の声が、空気を変えていく■

たとえば、シングルマザーの働き方や、子育ての悩み。

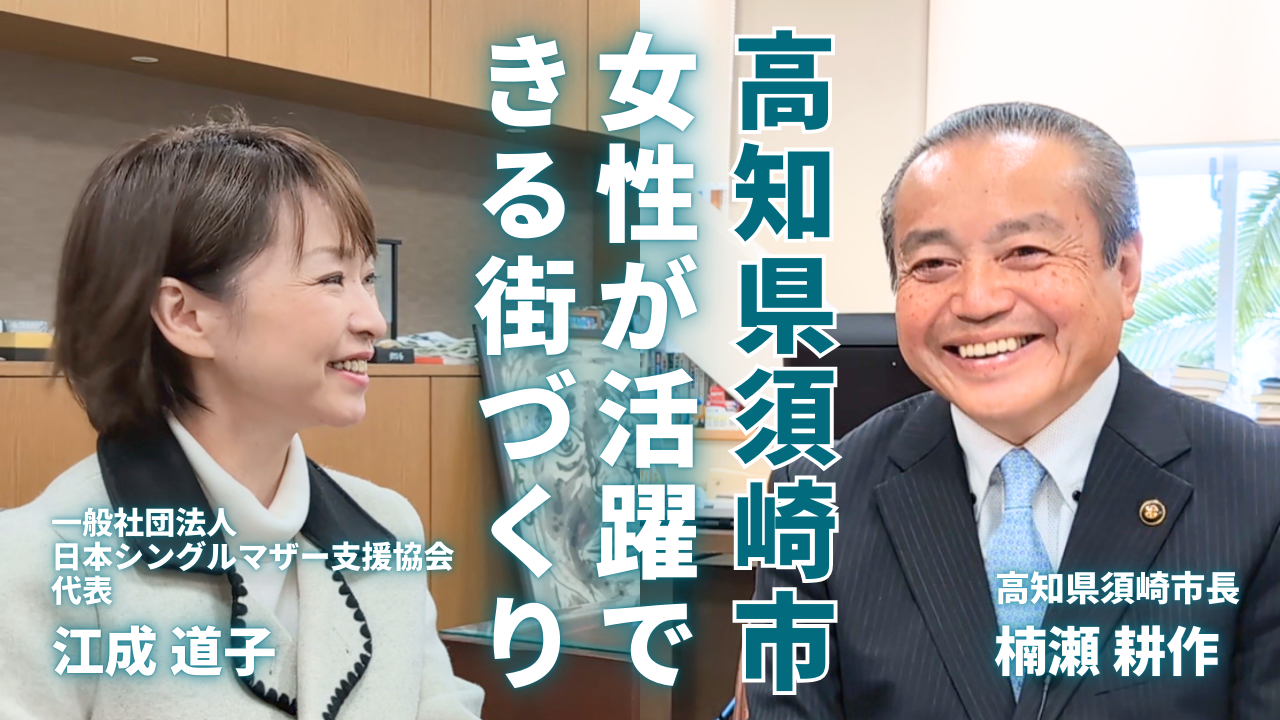

これまで「仕方ない」と片付けられていた声が、今では自治体や企業を動かす力になりつつあります。

ある企業では、協会の講座を受けた女性たちの声から、社員向けのメンタルヘルス支援がスタートした例もありました。

「自立した女性のリアルな声」が、社会の古い常識をアップデートし始めている。

それが今、確かに起きているんです。

■“みんな違って、みんないい”を支える構造を■

共生社会とは、ただ「仲良くしよう」という話ではありません。

制度、空気、文化が整っていて、はじめて「違っても尊重される」ことが実現します。

そのスタートラインに立つために、今、私たちができることは、もっと女性の声を社会に届けていくこと。そして、「女性の自立は社会全体の力になる」と、言葉にして広げていくこと。

■自立が生む“次の社会”■

誰かと比べず、自分のペースで働く。

育児や介護があっても、社会とのつながりを持つ。

迷ったときに相談できる場所がある。

そんな社会を支えるのは、決して特別な仕組みではありません。

女性が一歩踏み出した先にある声や行動が、社会をやさしく耕していくのです。

次回は、「女性が自立できる社会は、子どもも高齢者も、すべての人に優しい社会」というテーマで、波及効果をさらに多世代視点から深めていきます。